-

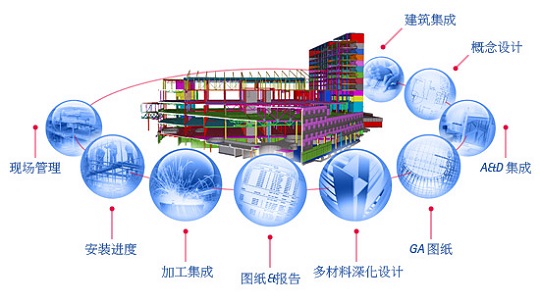

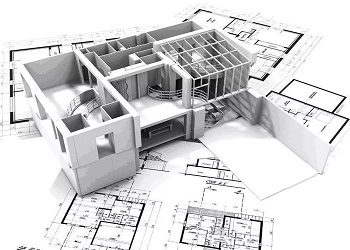

建筑专业

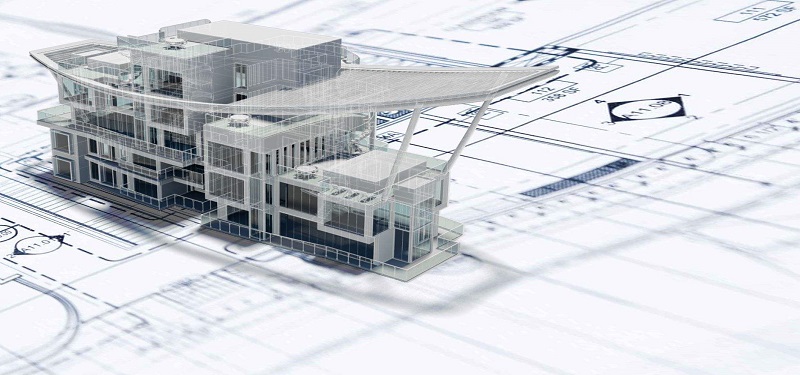

建筑设计从平面入手逐步建立三维模型

-

结构专业

协同建筑结构创建空间力学分析模型

-

装饰专业

协同装饰设计专业创建装饰细化模型

-

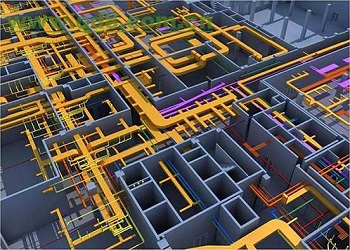

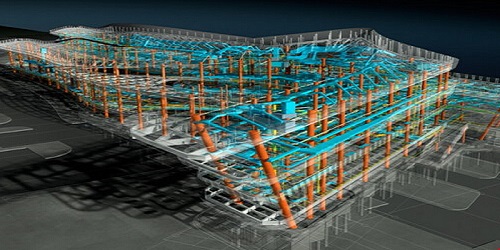

水电专业

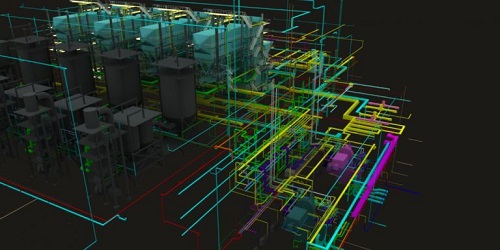

协同建筑给排水、消防设计、建筑电气设计

-

暖通专业

协同建筑设备、暖通设备设计

-

工程建造

协同建筑建造项目现场组织施工管理

建筑工程设计

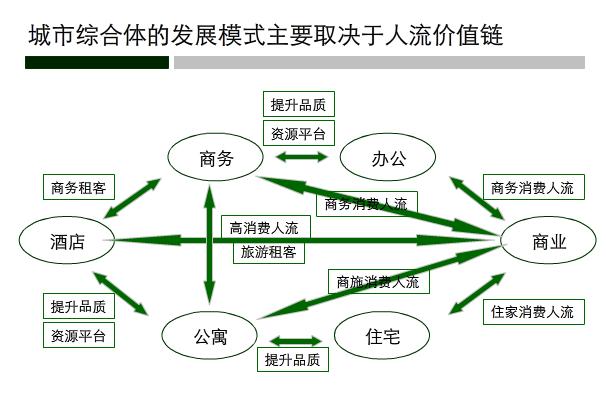

居住建筑:住宅、宿舍、公寓;公共建筑:行政办公建筑、商业建筑、酒店、教育医疗、交通通信、纪念及园林建筑等;工业建筑:厂房、仓库;农业建筑:温室、畜禽饲养场、粮食与饲料加工站、农机修理站等;构筑物:水池、水塔、广告排等;建筑工程设计甲级所包含的范围。

30% Complete

20% Complete

30% Complete

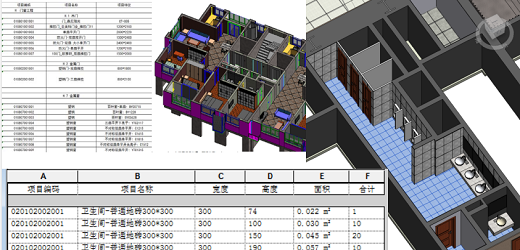

工程造价咨询

从事建筑工程造价方面的咨询业务。编制或审核工程造价概算、预算和结算、编制工程量清单及标底、编制工程施工月度形象进度表,制定投资控制计划。从工程造价的角度对设计方案、施工方案提出优化建议,参与合同评审并提出建议,及时反映设计变更和现场签证对造价的影响,对项目进行全过程投资控制,提供全过程造价咨询服务。