作者:admin | 发布时间:2021-10-28

先简单的说一下什么是刚度,刚度就是指构件在外力作用下抵抗变形的能力。在外力的作用下,构件形状和尺寸发生的变化就是变形。刚度比是指相邻楼层侧向刚度的比值。主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规3.5.2、3.5.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规3.5.8予以加强。

1.侧向刚度比

新抗震规范附录E.2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。

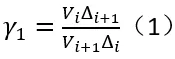

高规3.5.2-1条规定,对框架结构,楼层与相邻上层的侧向刚度比γ1可按下式(1)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

可以用上式来表达侧向刚度比的原因,是我们非常熟悉的刚度的定义:刚度就是引起单位位移所需的力。故楼层的侧向刚度为Ki = Vi/Δi,楼层间的侧向刚度比自然也就可以用上式来表示了。

新高规的3.5.3条规定,A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

新高规的5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。

新高规的10.2.6条规定,底部大空间剪力墙结构,转换层上部结构与下部结构的侧向刚度。

1)底部大空间为一层的部分框支剪力墙结构,可近似采用转换层上、下层结构等效刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时不应大于2。

2)底部为2~5层大空间的部分框支剪力墙结构,其转换层下部框架-剪力墙结构的等效侧向刚度与相同或相近高度的上部剪力墙结构的等效侧向刚度比γe宜接近1,非抗震设计时不应大于2,抗震设计时不应大于1.3。

2.计算方法

层刚度的计算方法:

高规附录E.0.1建议的方法——剪切刚度

Ki = Gi Ai / hi

高规附录E.0.2建议的方法——剪弯刚度

Ki = Fi / Δi

抗震规范的3.4.2和3.4.3条文说明中建议的计算方法:

Ki = Vi / Δui

3.考虑层高修正的侧向刚度比

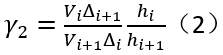

高规3.5.2-2条规定,对框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构,楼层与相邻上层的侧向刚度比γ2可按下式(2)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。

对比上面(1)式的侧向刚度比,(2)式进行了层高修正,高规条文说明对进行层高修正的原因解释为:对于带有剪力墙的结构,其变形模式为弯曲变形或弯剪变形,由于楼面体系对侧向刚度贡献较小,当层高变化时刚度变化不明显。

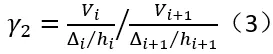

对层高修正的解释为:可以将(2)式看成下式(3),位移与层高的比就是层间位移角。由于层间位移角既可以表征剪切变形又可以表征弯曲变形,因此可以用引起单位层间位移角所需的力,来表达带有剪力墙结构的侧向刚度。

我认为可以通过D值法来进行类比,从而理解进行层高修正的原因,为大家提供一个思路。熟悉D值法的小伙伴可以跳过前两节对D值法的介绍,直接看3.层高修正原因分析。

4. 层刚度比的控制方法

层刚度比的控制方法:

新规范要求结构各层之间的刚度比,并根据刚度比对地震力进行放大,所以刚度比的合理计算很重要。

新规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层、地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等等,都要求有层刚度作为依据,所以层刚度计算的准确性就比较重要。程序提供了三种计算方法:

1)楼层剪切刚度

2)单层加单位力的楼层剪弯刚度

3)楼层平均剪力与平均层间位移比值的层刚度

三种计算方法有差异是正常的,可以根据需要选择。

只要计算地震作用,一般应选择第 3 种层刚度算法

不计算地震作用,对于多层结构可以选择剪切层刚度算法,高层结构可以选择剪弯层刚度

不计算地震作用,对于有斜支撑的钢结构可以选择剪弯层刚度算法

转换层结构按照“高规”要求计算转换层上下几层的层刚度比,一般取转换层上下等高的层数计算。

层刚度作为该层是否为薄弱层的重要指标之一,对结构的薄弱层,规范要求其地震剪力放大高规3.5.8 乘以1.25的增大系数。高规3.5.8 条纹说明增大系数由02规程的1.15调整为1.25,适当提高安全度要求。这里程序将由用户自行控制。

当采用第3种层刚度的计算方式时,如果结构平面中的洞口较多,这样会造成楼层平均位移的计算误差增加,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算层刚度。选择剪切、剪弯层刚度时,程序默认楼层为刚性楼板。

层刚度比即结构必须要有层的概念,但是,对于一些复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不在同一标高,或者本层根本没有楼板,所以在设计时,可以不考虑这类结构所计算的层刚度特性。

对于大底盘多塔结构,或上联多塔结构,在多塔和单塔交接层之间的层刚度比是没有意义的。如大底盘处因为离塔较远的构件,对该塔的层刚度没有贡献,所以遇到多塔结构时,层刚度的计算应该把底盘切开,只能保留与该塔2到3跨的底盘结构。

对于错层结构或带有夹层的结构,层刚度比有时得不到合理的计算,这是因为层的概念被广义化了。此时,需要采用模型简化才能计算出层刚度比。

5.为什么要控制刚度比

总的来说,结构设计需要完成两大任务:其一是承受荷载、保证强度,其二是限制变形、提供刚度。除了要提供绝对刚度外,相对刚度的均匀也是设计中应重点关注的问题。《高规》在3.5.2条的条文说明中提示:正常设计的高层建筑下部楼层侧向刚度宜大于上部楼层的侧向刚度,否则变形会集中于刚度小的下部楼层而形成结构软弱层。

除了建筑需求造成的软弱层外,我们实际工程中经常碰到的侧向刚度不均匀主要来自于加强层的设置。

设置加强层可以提高结构的整体刚度,但也会在加强层的下部形成软弱层,带来局部的变形和受力集中。设计过带加强层的高层结构的工程师应该都深有体会,加强层下部几层的柱子配筋往往会特别大,给我们的设计带来巨大的挑战,同时也是结构的薄弱环节。

1)提高整体刚度

很多植物都是靠着中空有节的结构,用最省的材料达到了最高的高度。例如图1中的竹子依靠竹节,也就是一个个加强层,大大提高了自身的整体刚度。

再如图2中的一摞纸,在夹上两个夹子后,相当于在结构中部和顶部设置了两个加强层,整体刚度显著提升,位移明显减小。

2)形成薄弱部位

图3是倒伏的麦秆,我们可以看到,秆茎弯折的地方都位于秆茎节的下部区域。再如,大家有挥动芦苇杆的经验,在来回挥舞芦苇杆几次之后,芦苇杆弯折的地方也都是芦苇杆节的下方。

加强层在提升结构整体刚度的同时,也会给结构带来巨大的风险,使变形和受力集中到刚度相对较小的加强层下部楼层。因此,为了避免形成结构软弱层,规范建议一般结构应保持侧向刚度的均匀,并对楼层的侧向刚度比做出了限制。

6.层高修正原因分析

1)等截面单跨静定梁的杆端剪力

首先根据我们非常熟悉的等截面单跨超静定梁的杆端剪力,我们知道当杆端发生单位位移时,对于两端固定的杆,杆端的剪力,也就是杆的刚度为K=12i/l^2;对于一端固定一端简支的杆,杆端的剪力,即杆的刚度为K=3i/l^2。也就是说,杆的刚度与1/l^3成正比,且当一端固定时,另一端的约束越强,杆的刚度越大。

2)D值法

D值法以上述超静定梁的刚度为基础,并近似考虑刚架节点转角对柱侧向刚度的影响。D值法在计算柱刚度时,D=α×12i/l^2,即通过α来考虑上面提到的杆端约束的强弱问题。α的值根据柱在所在的不同位置(如:底层、中间层或顶层)取为:α=(0.5+K)/(2+K)或α=K/(2+K)。无论哪种情况,α都是随着K值的增大而增大的,K是杆端节点处梁刚度和与柱刚度和的比值。

3)层高修正原因分析

上面的分析可以帮助我们了解,楼层层高的变化对楼层刚度到底会产生怎样的影响。以某一层的层高较其他层增高为例,我们可以得知:当层高变高,即柱子长度增长时,根据K=12i/l^2,楼层的侧向刚度会发生与1/l^3成正比的减小;与此同时,由于杆端节点处柱刚度和的减少,梁刚度和相对增大,即α值会变大;并且梁刚度和的绝对值越小,其增大的相对幅度就会越大。也就是说,对于柱端约束条件并非严格两端固定的情况,当层高变高时,由于α的影响,楼层刚度的减小会被削弱,且楼面刚度越小,被削弱的程度越高。

现在,我们终于可以来看一看发生在框架结构和剪力墙结构中的事情有什么不同了。为了简化分析,减轻大脑的负担,我们姑且极端地认为相对于剪力墙结构,框架结构的楼面结构对侧向刚度贡献很大,可以将柱子固定住,框架结构可以被看成是满足两端固定的情况,即K=12i/l^2,框架结构楼层的侧向刚度与1/层高^3严格成比例。

与之相对,对于剪力墙结构,我们可以将楼面结构对剪力墙结构的影响与2.D值法分析中提到的梁刚度对柱刚度的影响进行类比。当层高变高时,α值会变大,故剪力墙结构楼层的侧向刚度会比与1/层高^3严格成比例时偏大,且楼面刚度越小,偏大越明显。这就是朱总在四大名著“高规应用与分析”中提到的,在楼以弯曲变形或弯剪变形为主的结构中,楼面结构对侧向刚度的贡献较小,层高变化时侧向刚度变化滞后。因此高规对侧向刚度比进行层高修正,来考虑上述影响。

7.刚度比不满足规范要求时应该怎么调整

1)程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,GSSAP自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。

2)结构调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整:

a)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。

b)适当加强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。

以下为通过GSSAP计算的6层框架结构层间刚度比的计算书输出格式:

《高规》E.0.1条规定:当转换层设置在1、2层时,可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比表示转换层上、下层结构刚度的变化,宜接近1,非抗震设计时不应小于0.4,抗震设计时不应小于0.5。

《抗规》6.1.14条规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,结构地上一层的侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。

0(度)方向.......................................................

层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大

1 1 16384375 137.35 0.70 76.57 0.80 1.00

2 1 119293 0.46 < 0.70 0.46 < 0.80 1.00

3 1 261312 1.00 0.70 1.02 0.80 1.00

4 1 261312 1.00 0.70 1.00

5 1 261312 1.06 0.70 1.00

6 1 247485 1.00

90(度)方向.......................................................

层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大

1 1 22459376 142.26 0.70 61.23 0.80 1.00

2 1 157873 0.33 < 0.70 0.33 < 0.80 1.00

3 1 471312 1.00 0.70 1.01 0.80 1.00

4 1 471312 1.00 0.70 1.00

5 1 471312 1.03 0.70 1.00

6 1 457485 1.00

侧向刚度比(抗规3.4.3条文说明)(高规3.5.2-1)(高规E.0.2)

《抗规》3.4.3条规定:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70 %,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值得80 % 时,为侧向刚度不规则。

《高规》3.5.2 - 1条规定:对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比,本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

《高规》E.0.2条规定:当转换层设置在2层以上时,按本规程式(3.5.2 - 1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。

楼层侧向刚度=层剪力/层间位移

0(度)方向.......................................................

层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大

1 1 1000000000 12622.01 0.70 8222.93 0.80 1.00

2 1 79227 0.56 < 0.70 0.56 < 0.80 1.15

3 1 141690 0.98 0.70 1.12 0.80 1.00

4 1 143917 1.06 0.70 1.00

5 1 135198 1.34 0.70 1.00

6 1 100879 1.00

90(度)方向.......................................................

层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大

1 1 1000000000 15068.99 0.70 9473.81 0.80 1.00

2 1 66361 0.54 < 0.70 0.53 < 0.80 1.15

3 1 122511 0.96 0.70 1.06 0.80 1.00

4 1 127790 1.04 0.70 1.00

5 1 123055 1.26 0.70 1.00

6 1 97490 1.00

层刚度作为该层是否为薄弱层的重要指标之一,对结构的薄弱层,规范要求其地震剪力放大高规3.5.8 乘以1.25的增大系数。高规3.5.8 条纹说明 增大系数由02规程的1.15调整为1.25,适当提高安全度要求。,这里程序将由用户自行控制。

当采用第3种层刚度的计算方式时,如果结构平面中的洞口较多,这样会造成楼层平均位移的计算误差增加,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算层刚度。选择剪切、剪弯层刚度时,程序默认楼层为刚性楼板。

8.引用规范:

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016年版)

(完)

2021年10月28日

城匠九室

城匠九室 专业技术

专业技术 业绩展示

业绩展示 美居图展

美居图展 群租公寓

群租公寓 小区住宅

小区住宅 自助服务

自助服务 微擎平台

微擎平台 智能看房

智能看房 信息资讯

信息资讯 美居展示

美居展示 写字楼出租

写字楼出租 商铺出租

商铺出租 酒店推介

酒店推介 民宿推介

民宿推介 单层厂房

单层厂房 多层厂房

多层厂房 单层仓库

单层仓库 多层仓库

多层仓库

行业名词

行业名词 房产百科

房产百科 自主编程

自主编程 学习园地

学习园地 下载中心

下载中心 技术交流

技术交流 公司简介

公司简介 数据维护

数据维护 公司团队

公司团队 发展历程

发展历程